Le crépuscule des démocraties libérales

par Andrea Zhok

Source: https://www.ideeazione.com/il-crepuscolo-delle-liberaldemocrazie/

I. Les démocraties fantastiques et où les trouver

Dans les discussions publiques sur le conflit russo-ukrainien, au-delà des arguments nombreux et souvent confus, la dernière ligne du front mental semble suivre une seule opposition : celle entre "démocraties" et "autocraties". Tous les faits peuvent être vrais ou faux, tous les arguments peuvent être valables ou non, mais en fin de compte, l'essentiel est que, Dieu merci, d'un côté il y a "nous", les démocraties, et de l'autre côté ce que la démocratie n'est pas. D'un côté de l'abîme se trouveraient les "démocraties", identifiables aux démocraties libérales qui se sont développées sous l'aile des États-Unis (Europe occidentale, Canada, Australie, Israël, et peu d'autres), et de l'autre côté se trouveraient les "autocraties", ou "pseudo-démocraties corrompues" (essentiellement impossibles à distinguer des autocraties).

Ce grand projet se nourrit de préjugés tenaces, comme l'idée que les démocraties sont naturellement pacifiques et ne font jamais la guerre - sauf, bien sûr, lorsqu'elles y sont contraintes par les infâmes "non-démocraties". Le motif est aussi vague qu'imperméable, aussi opaque dans ses détails qu'il est ferme dans la foi qu'il insuffle.

Pourtant, lorsque nous examinons les situations en détail, nous découvrons une image curieusement en dents de scie.

Andrea Zhok

Nous pouvons découvrir, par exemple, que dans l'histoire, pourtant brève, des démocraties (qui, à quelques exceptions près, commence après 1945), les conflits entre elles n'ont pas manqué (de la guerre du Cachemire entre le Pakistan et l'Inde, aux guerres de Paquisha et Cenepa entre le Pérou et l'Équateur, en passant par les guerres entre les républiques yougoslaves, jusqu'à la guerre des Six Jours - avec le Liban et Israël gouvernés par des démocraties, etc.)

Et puis, nous pouvons découvrir que la démocratie par excellence, les États-Unis, est curieusement le pays impliqué dans le plus grand nombre de conflits au monde (102 depuis sa naissance, 30 depuis 1945), des conflits, personne n'en doute, auxquels les États-Unis ont été contraints malgré eux par des autocraties malfaisantes et corrompues; et pourtant, il reste singulier qu'aucune de ces autocraties belliqueuses ne puisse, même de loin, rivaliser avec les États-Unis en termes de niveau d'activité guerrière.

Mais en dehors de ces points, qui peuvent être considérés comme des accidents, les véritables questions sont les suivantes : qu'est-ce qui constitue l'essence d'une démocratie ? Et pourquoi une démocratie peut-elle être considérée comme un ordre institutionnel de valeur ?

II. La démocratie : procédure ou idéal ?

Il y a ceux qui pensent que la démocratie est simplement un ensemble de procédures, sans essence fonctionnelle ou idéale. Par exemple, la procédure électorale au suffrage universel serait caractéristique des démocraties. Mais il est clair que la tenue d'élections n'est pas une condition suffisante pour être considéré comme démocratique: après tout, des élections ont également eu lieu sous le fascisme. Et qu'en est-il de la combinaison d'avoir des élections et un système multipartite ? Du moins, si l'on s'en tient à la perception de l'opinion publique occidentale, ces conditions ne semblent pas non plus suffisantes, puisque dans les médias, on entend parler de pays où se tiennent régulièrement des élections multipartites (par exemple, la Russie, le Venezuela et l'Iran) comme d'autocraties, ou du moins de non-démocraties. Mais si c'est le cas, alors nous devrions nous demander un peu plus loin ce qui qualifie réellement un système démocratique comme tel. Quelle est la signification d'une démocratie ? Qu'est-ce qui lui donne de la valeur ?

Le sujet est vaste, controversé et ne peut être traité de manière exhaustive ici, mais je vais essayer de fournir, de manière quelque peu affirmative, quelques traits de base qui dessinent le cœur d'un ordre démocratique authentique.

Je crois qu'une démocratie tire ses mérites fondamentaux de deux cas idéaux, le premier plus explicite, le second un peu moins :

1) L'acceptation d'un pluralisme des besoins. Il est juste que tous les sujets d'un pays - s'ils sont capables de comprendre et de vouloir - aient la possibilité concrète de faire entendre leurs besoins, de les exprimer, et d'avoir une représentation politique capable de les assumer. Cette idée est principalement de nature défensive, et sert à exclure la possibilité que seule une minorité soit en mesure d'imposer politiquement son agenda et de faire valoir ses besoins, au détriment des autres.

2) L'acceptation d'un pluralisme de visions. Deuxièmement, nous pouvons également trouver une idée positive, concernant la dimension fondatrice du "peuple". Une vision du monde et de l'action collective dans le monde tire ses avantages, ses forces et ses vérités du fait qu'elle peut bénéficier d'une pluralité de points de vue, non restreints à une classe, un groupe culturel ou un contexte expérientiel. Si, dans la communication interne d'une démocratie (au sens étymologique du terme "politique"), une synthèse de ces différentes perspectives expérientielles est réalisée, alors, en principe, une vision plus riche et plus authentique du monde peut être obtenue. Cette idée n'est pas simplement défensive, mais donne à la pluralité des perspectives sociales une valeur proactive : la "vérité" sur le monde dont nous faisons l'expérience n'est pas le monopole d'un groupe particulier, mais émerge de la multiplicité des perspectives sociales et expérientielles. Cette dernière idée est plus ambitieuse et part du principe qu'un biais expérientiel tend de toute façon à créer une vision abstraite et limitative du monde, et que cette limitation est intrinsèquement porteuse de problèmes.

Ces deux instances, cependant, représentent en quelque sorte des idéalisations qui nécessitent l'existence de mécanismes capables de transférer ces instances dans la réalité. Il doit donc exister des pratiques sociales, des lois, des coutumes et des institutions capables de transformer le pluralisme des besoins et le pluralisme des visions en représentation et en action collectives.

Le mécanisme électoral n'est que l'un de ces mécanismes, et on peut se demander s'il est le plus important, bien que l'exposition périodique à un système d'évaluation directe soit d'une certaine manière cruciale en tant que méthode de contrôle et de correction par le bas.

Maintenant, la vérité est que le système de pratiques, de lois, de coutumes et d'institutions qui permet aux instances démocratiques susmentionnées de se concrétiser est extrêmement vaste et complexe. En fait, nous avons affaire à un système de conditions, dans lequel le dysfonctionnement grave d'un seul facteur peut suffire à compromettre l'ensemble. Une politique non représentative de la volonté du peuple, un pouvoir judiciaire conditionné par des puissances extérieures, un système économique soumis au chantage, un système médiatique vendu, etc. Tous ces facteurs, et chacun d'entre eux à lui seul, peuvent briser la capacité du système institutionnel à répondre aux instances idéales 1) et 2) ci-dessus.

En revanche, prenons le cas d'un système souvent mentionné comme manifestement antidémocratique, à savoir le système politique chinois. Il n'est pas caractérisé par le multipartisme (bien que des partis autres que le parti communiste aient été récemment autorisés). Toutefois, il s'agit d'une république et non d'une autocratie, car il existe des élections régulières qui peuvent effectivement choisir des candidats alternatifs (les députés du Congrès du peuple, qui peuvent élire des députés du Congrès du peuple à un niveau successivement plus élevé, dans un système ascendant jusqu'au Congrès national du peuple, qui élit le président de l'État). S'agit-il d'une démocratie ? Si nous avons les démocraties occidentales à l'esprit, certainement pas, car il lui manque plusieurs aspects. Cependant, dans une certaine mesure, il s'agit d'un système qui, au moins dans cette phase historique, semble s'accommoder au moins des instances négatives (1) mentionnées ci-dessus : il accueille les besoins et les demandes d'en bas et y répond de manière satisfaisante. Est-ce un heureux accident ? S'agit-il d'une "démocratie sui generis" ?

Si, d'autre part, nous examinons le système politique russe, nous sommes ici confrontés à quelque chose de plus similaire en termes de structure aux systèmes occidentaux, puisque nous avons ici des élections avec plusieurs partis en compétition. Mais ces élections sont-elles équitables ? Ou bien le conditionnement de la liberté de la presse et de l'information est-il déterminant ? Là aussi, il y a eu une amélioration des conditions de vie de la population au cours des vingt dernières années, ainsi que quelques ouvertures limitées en termes de droits, mais avons-nous affaire à une démocratie complète ?

III. Démocraties formelles et oligarchies économiques

Ces modèles (Chine, Russie), que l'on qualifie souvent de non-démocratiques, sont certes différents des démocraties libérales du modèle anglo-saxon, mais cette diversité présente également des aspects intéressants dans une perspective proprement démocratique, au sens des exigences 1) et 2). L'aspect le plus intéressant est une moindre exposition à l'influence de puissances économiques indépendantes, étrangères à la sphère politique.

Ce point, il faut le noter, peut être lu à la fois comme un plus et un moins en termes démocratiques. Certains diront que parmi les composantes sociales dont les intérêts doivent être pris en compte dans une démocratie (personne dans une démocratie ne doit être sans voix), il doit aussi y avoir les intérêts des classes aisées, et que par conséquent les systèmes qui ne sont pas sensibles à ces demandes seraient démocratiquement défectueux.

Ici, cependant, nous nous trouvons près d'un point critique. Nous pouvons prétendre que, dans le monde moderne, les représentants des pouvoirs économiques sont un pouvoir à côté des autres, un corps social à côté des autres : il y aurait des représentants des retraités, des métallurgistes, des agriculteurs directs, des enseignants, des défenseurs des droits des animaux et puis aussi des fonds d'investissement internationaux, comme un groupe de pression à côté des autres. Seulement, il s'agit, bien sûr, d'une fraude pieuse. Dans le monde d'aujourd'hui, suite à l'évolution du système capitaliste moderne, le pouvoir de loin le plus influent et le plus omnivore est représenté par les grands détenteurs de capitaux, qui, lorsqu'ils agissent dans l'intérêt de leur classe, exercent un pouvoir qui ne peut être limité par aucune autre composante sociale. Pour cette raison, c'est-à-dire en raison du rôle anormal en termes de pouvoir que peut exercer le capital aujourd'hui, il peut arriver que des formats institutionnels moins "démocratiquement réceptifs" dans des pays à la "démocratie imparfaite" offrent une plus grande résistance aux demandes du capital que dans des pays plus démocratiques sur le papier.

Ce point doit être bien compris, car il est en effet très délicat.

D'une part, le fait que les démocraties, en l'absence d'une surveillance robuste et de correctifs forts, peuvent rapidement dégénérer en ploutocraties, c'est-à-dire en règne de facto d'élites économiques étroites, ne fait aucun doute. Il s'agit d'une tendance structurelle que seuls les aveugles ou les hypocrites peuvent nier. D'autre part, cela ne signifie pas en soi que les systèmes qui se présentent comme potentiellement "résistants à la pression ploutocratique" le sont réellement, ni qu'ils sont effectivement capables de promouvoir un agenda d'intérêts proches du peuple (le cas historique du fascisme italien, inventeur de l'expression "démoplutocratie", reste là comme un avertissement).

Dans cette phase historique, le problème vu du point de vue d'une démocratie libérale occidentale n'est pas d'idéaliser d'autres systèmes ou d'imiter d'autres modèles, qui se montrent peut-être à ce moment-là capables de servir les intérêts de leur propre peuple. Pour tout dire, on peut affirmer que le système institutionnel chinois de ces dernières décennies gagne en crédit pour sa capacité à améliorer, non seulement sur le plan économique, la condition de son immense population. Mais il s'agit d'un système qui a évolué sur des bases culturelles et historiques très spécifiques, qui ne peuvent être reproduites ou transférées. Il est donc approprié de l'étudier, il est juste de le respecter dans sa diversité, mais nous devons également éviter les idéalisations ou les improbables "transferts de modèles".

L'importance historique de l'existence d'une pluralité de modèles est à la fois géopolitique et culturelle. Sur le plan géopolitique, le pluralisme multipolaire peut limiter les tentations impériales d'un seul agent historique : avec toutes les limites de l'URSS, sa simple existence après la Seconde Guerre mondiale a produit de plus grands espaces d'opportunités en Occident, grâce au stimulus fourni par l'existence d'un modèle social alternatif auquel se comparer. La multipolarité est une sorte de "démocratie entre les nations", et permet d'obtenir au niveau des communautés historiques les mêmes effets que ceux qui sont idéalement promus en interne par une démocratie : l'acceptation d'une pluralité de besoins et d'une pluralité de visions.

IV. Options crépusculaires

Le problème auquel nous sommes maintenant confrontés, avec une urgence et une gravité terribles, est que le système des démocraties libérales occidentales montre des signes clairs d'avoir atteint un point de non-retour. Après cinquante ans d'involution néolibérale, le bloc des démocraties libérales occidentales est dans un état de faillite démocratique avancée. Après la crise de 2008, et de plus en plus, nous avons assisté à un alignement des intérêts des grandes puissances financières, un alignement dépendant de la perception d'une crise naissante qui fera époque et qui impliquera tout le monde, y compris les représentants du grand capital.

Des choses connues depuis longtemps, mais dont la prise de conscience avait jusqu'alors été tenue à l'écart de la conscience opérationnelle, se présentent désormais comme des évidences qui ne peuvent plus être contournées par les grands acteurs économiques.

Il est bien connu que le système économique capitaliste issu de la révolution industrielle a besoin de s'étendre, de s'agrandir et de croître indéfiniment afin de répondre aux attentes qu'il génère (et qui le maintiennent en vie). Il est également bien connu qu'un système de croissance infinie est autodestructeur à long terme : il est destructeur pour l'environnement pour des raisons logiques, mais bien avant d'atteindre des crises environnementales définitives, il semble être entré en crise au niveau politique, car la surextension du système de production mondial l'a rendu de plus en plus fragile. L'arrêt du processus de mondialisation, dont on parle en ce moment, n'est pas un événement parmi d'autres, mais représente le blocage de la principale direction de croissance de ces dernières décennies. Et le blocage de la phase d'expansion pour ce système est équivalent au début d'un effondrement/changement de système.

Les lecteurs de Marx, en entendant évoquer l'idée d'un effondrement systémique, pourraient bien lui souhaiter bonne chance : après tout, la prophétie sur la non-durabilité du capitalisme a une tradition riche et prolifique. Malheureusement, l'idée que le renversement du capitalisme devrait déboucher sur un système idéalement égalitaire, un viatique pour la réalisation du potentiel humain, est longtemps apparue comme une perspective souffrant d'une mécanique peu crédible.

La situation qui se dessine aux yeux des acteurs économiques internationaux les plus attentifs et les plus puissants est plutôt la suivante. Face à une promesse de croissance de plus en plus instable et incertaine, il n'y a essentiellement que deux directions possibles, que nous pourrions appeler les options : a) "cataclysmique" et b) "néo-féodale".

a) Les processus dégénératifs déclenchés par les crises naissantes peuvent aboutir à une grande destruction des ressources (comme ce fut le cas la dernière fois, lors de la Seconde Guerre mondiale), une destruction telle qu'elle contraint le système à se rétrécir, tant sur le plan économique que démographique, ouvrant ainsi la voie à une réédition de la perspective traditionnelle, à un nouveau cycle identique aux précédents, où la croissance est la solution invoquée à tous les maux (chômage, dette publique, etc.). Il est difficile de dire si quelqu'un poursuit effectivement activement une telle voie, mais il est probable qu'au sommet de la pyramide alimentaire actuelle, cette perspective est perçue comme une possibilité à accepter sans tapage particulier, comme une option intéressante et non malvenue.

b) En l'absence d'événements cataclysmiques, l'autre voie ouverte aux grands détenteurs de capitaux est la consolidation de leur pouvoir économique dans des formes de pouvoir moins mobiles que le pouvoir financier, moins dépendantes des vicissitudes du marché. Le pouvoir économique aspire désormais à passer de plus en plus d'une forme liquide à une forme "solide", que ce soit sous forme de propriété territoriale ou immobilière, ou sous forme de pouvoir politique direct ou (ce qui revient au même) médiatique. Cette option, un peu comme celle qui s'est produite à la chute de l'Empire romain, devrait permettre aux grands détenteurs de capitaux de se transformer directement en autorités ultimes, en une sorte de nouvelle aristocratie, un nouveau féodalisme, mais sans investiture spirituelle.

Toutefois, ce double scénario peut également prendre la forme d'oscillations entre des mises en œuvre partielles de ces options. Il est fort probable que, comme c'est le cas pour les sujets habitués à "différencier les portefeuilles" afin de réduire les risques, au sommet, les deux options (a) et (b) sont envisagées en parallèle, pesées et préparées simultanément. C'est là un trait typique de la rationalité capitaliste et spécifiquement néolibérale : on ne se fixe jamais sur une perspective unique, qui en tant que telle est toujours contingente et renonçable : ce qui compte, c'est la configuration créée par l'oscillation entre les différentes options, à condition que cette oscillation permette de rester en position de prééminence. Ainsi, il est possible que le résultat de cette double option soit une oscillation entre deux versions partielles : des destructions plus circonscrites d'un cataclysme mondial, combinées à des appropriations plus circonscrites du pouvoir politique et médiatique d'un saut systémique dans un nouveau féodalisme postmoderne.

Cette troisième option est la plus probable et la plus insidieuse, car elle peut prolonger une agonie sociopolitique sans fin pendant des décennies, effaçant progressivement le souvenir d'un monde alternatif dans la population. La phase dans laquelle nous nous trouvons est celle de l'accélération de ces processus. Les médias des démocraties libérales sont déjà presque à l'unisson sur toutes les questions clés, créant des agendas de "questions du jour" avec leurs interprétations obligatoires. Il est ici important de réaliser que dans les systèmes de masse et d'extension tels que les modernes, il n'est jamais important d'avoir un contrôle à 100% du champ. La survie des instances et des voix minoritaires, fragilisées et dépourvues de capitaux pour les soutenir, n'est ni un risque ni une entrave. Un contrôle à 100% n'est souhaitable que dans les formes où la dimension politique est prioritaire, où une opinion minoritaire peut gagner les esprits et devenir l'opinion majoritaire. Mais si la politique est en fait déjà détenue par des forces extra-politiques, telles que les structures de financement ou le soutien des médias, une dissidence marginale peut être tolérée (du moins jusqu'à ce qu'elle devienne dangereuse).

Les démocraties libérales occidentales, qui jouent aujourd'hui le rôle du chevalier de l'idéal offensé par la brutalité autocratique, sont en vérité depuis longtemps des théâtres fragiles dans lesquels la démocratie est une suggestion et, pour certains, une nostalgie, avec peu ou rien de réel derrière elle. Avec la politique et les médias déjà massivement soumis au chantage - ou à la solde - nos démocraties fantasment sur la représentation d'un monde qui n'existe plus, s'il a jamais existé.

Par rapport aux systèmes qui n'ont jamais prétendu être pleinement démocratiques, nos systèmes ont un problème supplémentaire : ils ne sont pas le moins du monde conscients d'eux-mêmes, de leurs propres limites et donc aussi du danger qu'ils courent. Les démocraties libérales occidentales sont habituées à être cette partie du monde qui a traité le reste de la planète comme son propre pied-à-terre au cours des deux derniers siècles ; à partir de cette attitude de supériorité et de suffisance, les citoyens des nations occidentales sont incapables de se voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes, ils sont incapables de se représenter sauf sous la forme de leur propre autoreprésentation idéale (souvent cinématographique), ils ne peuvent même pas imaginer que des formes de vie et de gouvernement autres que les leurs puissent exister.

L'Occident se retranche, comme un dernier bastion, derrière des bribes de sagesse commune, comme le célèbre aphorisme de Churchill : "La démocratie est la pire forme de gouvernement, à l'exception de toutes les autres qui ont été essayées jusqu'à présent. Cette brillante boutade, maintes fois répétée, intègre le geste consolateur de penser que, oui, nous avons peut-être beaucoup de défauts, mais une fois que nous leur avons rendu un hommage formel, nous n'avons plus à nous en préoccuper, car nous sommes toujours, sans comparaison, ce que l'histoire humaine a produit de mieux.

Les Romains ont dû se répéter quelque chose comme ça jusqu'à la veille du jour où les Wisigoths d'Alaric ont mis Rome à sac.

Cafiero a souligné qu'il n'y a pas d'ordre économique viable sans "respect de l'économie nationale en tant qu'unité nationale". Dans ce cadre, l'État doit contribuer à la réalisation de l'indépendance économique, qui est le fondement de la souveraineté politique nationale. En 1952, il mentionne que dans le justicialisme, "la richesse est considérée comme un bien individuel qui doit remplir une fonction sociale". Personne n'a de droits absolus sur les richesses de la terre : ni l'homme ni la société".

Cafiero a souligné qu'il n'y a pas d'ordre économique viable sans "respect de l'économie nationale en tant qu'unité nationale". Dans ce cadre, l'État doit contribuer à la réalisation de l'indépendance économique, qui est le fondement de la souveraineté politique nationale. En 1952, il mentionne que dans le justicialisme, "la richesse est considérée comme un bien individuel qui doit remplir une fonction sociale". Personne n'a de droits absolus sur les richesses de la terre : ni l'homme ni la société".

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Nous allons passer en revue un livre du philosophe français Denis Collin, qui, étant donné les connotations idéologiques et académiques de l'auteur, se situe quelque peu en dehors des courants avec lesquels nous, en tant qu'animateurs d'Hyperbola Janus, avons travaillé tout au long de notre carrière d'éditeur. Pour cette raison, il est également possible que nous soyons un peu moins réceptifs à certains aspects collatéraux de la pensée de Collin, qui a un fond marxiste bien que dans une ligne des plus hétérodoxes, et que nous soyons obligés de montrer nos positions face à certaines idées avec lesquelles nous ne coïncidons pas et avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Ce qui est évident et tout à fait évident et sur quoi nous sommes d'accord, c'est un rejet absolu et radical du mondialisme et de ses conséquences, qui sont totalement destructeurs et déshumanisants, et contre lesquels il n'y a pas de place pour les demi-mesures.

Nous allons passer en revue un livre du philosophe français Denis Collin, qui, étant donné les connotations idéologiques et académiques de l'auteur, se situe quelque peu en dehors des courants avec lesquels nous, en tant qu'animateurs d'Hyperbola Janus, avons travaillé tout au long de notre carrière d'éditeur. Pour cette raison, il est également possible que nous soyons un peu moins réceptifs à certains aspects collatéraux de la pensée de Collin, qui a un fond marxiste bien que dans une ligne des plus hétérodoxes, et que nous soyons obligés de montrer nos positions face à certaines idées avec lesquelles nous ne coïncidons pas et avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Ce qui est évident et tout à fait évident et sur quoi nous sommes d'accord, c'est un rejet absolu et radical du mondialisme et de ses conséquences, qui sont totalement destructeurs et déshumanisants, et contre lesquels il n'y a pas de place pour les demi-mesures.

Comme nous l'avons indiqué plus haut, dans la deuxième partie de l'ouvrage, le philosophe français analyse le phénomène historique du totalitarisme à travers l'œuvre classique de Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme, et tente une généalogie du concept depuis sa formulation originelle dans l'Italie de Mussolini jusqu'à nos jours en nous offrant une analyse comparative des aspects qui, selon Collin, caractérisent le national-socialisme allemand, le fascisme italien et le communisme soviétique. Chacun de ces régimes a utilisé différents moyens pour établir le contrôle social et la terreur, que ce soit par le racisme ou l'exploitation des travailleurs. Pour Denis Collin, Hannah Arendt a raison lorsqu'elle affirme que le totalitarisme ne correspond à aucune nation totalitaire, et que le totalitarisme naît sur les ruines de l'Etat et n'est pas un produit de l'Etat, c'est pourquoi les positions anti-étatistes n'empêcheront en rien la dérive totalitaire de notre époque. Collin insiste particulièrement sur le cas de l'URSS, où, au nom de l'émancipation humaine, l'exploitation des travailleurs était justifiée, et où les communistes eux-mêmes n'échappaient pas à la répression, comme le montrent les procès de Moscou de 1936-1938.

Comme nous l'avons indiqué plus haut, dans la deuxième partie de l'ouvrage, le philosophe français analyse le phénomène historique du totalitarisme à travers l'œuvre classique de Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme, et tente une généalogie du concept depuis sa formulation originelle dans l'Italie de Mussolini jusqu'à nos jours en nous offrant une analyse comparative des aspects qui, selon Collin, caractérisent le national-socialisme allemand, le fascisme italien et le communisme soviétique. Chacun de ces régimes a utilisé différents moyens pour établir le contrôle social et la terreur, que ce soit par le racisme ou l'exploitation des travailleurs. Pour Denis Collin, Hannah Arendt a raison lorsqu'elle affirme que le totalitarisme ne correspond à aucune nation totalitaire, et que le totalitarisme naît sur les ruines de l'Etat et n'est pas un produit de l'Etat, c'est pourquoi les positions anti-étatistes n'empêcheront en rien la dérive totalitaire de notre époque. Collin insiste particulièrement sur le cas de l'URSS, où, au nom de l'émancipation humaine, l'exploitation des travailleurs était justifiée, et où les communistes eux-mêmes n'échappaient pas à la répression, comme le montrent les procès de Moscou de 1936-1938.

L'un des postulats fondamentaux de la pensée de Gustave Le Bon peut se résumer à cette affirmation: l'irrationalité des masses, mues par le sentiment, donne toujours lieu, dans la sphère politique, à la recherche d'un chef. Ce constat ressort des pages de la nouvelle édition italienne de l'un des ouvrages capitaux du psychologue et sociologue français, Psychologie politique, reparu récemment en librairie grâce aux éditions OAKS et sous la direction de Francesco Ingravalle (pour les commandes :

L'un des postulats fondamentaux de la pensée de Gustave Le Bon peut se résumer à cette affirmation: l'irrationalité des masses, mues par le sentiment, donne toujours lieu, dans la sphère politique, à la recherche d'un chef. Ce constat ressort des pages de la nouvelle édition italienne de l'un des ouvrages capitaux du psychologue et sociologue français, Psychologie politique, reparu récemment en librairie grâce aux éditions OAKS et sous la direction de Francesco Ingravalle (pour les commandes :  Dans le deuxième livre, Le Bon traite des lois. Il affirme qu'elles ne sont rien d'autre que la formalisation de coutumes ataviques. L'homme politique qui voudrait s'y opposer vouerait son action à l'échec: "Les vrais motifs de l'action politique sont la peur, la haine, l'envie" (p. XIII). Dans les premières décennies du siècle dernier, la substitution de l'intérêt de classe au bien commun était la caractéristique la plus évidente de la contestation politique. Dans les pays latins en particulier, cela a ouvert la voie aux démagogues de différentes tendances. Dans le troisième livre, Le Bon insiste sur l'importance des élites et l'impartialité des processus de démocratisation de la vie politique, en soulignant le risque de voir profiter de cette situation des démagogues qui, en renforçant la crédulité des foules, en les stimulant "sentimentalement", répandent leur charisme par contagion mentale. Dans le quatrième livre, le socialisme est présenté par l'auteur comme une immanentisation du mysticisme chrétien, visant à atteindre le paradis sur terre, en partant "d'une hypothèse infondée: tous les maux dérivent du capitalisme" (p. XV).

Dans le deuxième livre, Le Bon traite des lois. Il affirme qu'elles ne sont rien d'autre que la formalisation de coutumes ataviques. L'homme politique qui voudrait s'y opposer vouerait son action à l'échec: "Les vrais motifs de l'action politique sont la peur, la haine, l'envie" (p. XIII). Dans les premières décennies du siècle dernier, la substitution de l'intérêt de classe au bien commun était la caractéristique la plus évidente de la contestation politique. Dans les pays latins en particulier, cela a ouvert la voie aux démagogues de différentes tendances. Dans le troisième livre, Le Bon insiste sur l'importance des élites et l'impartialité des processus de démocratisation de la vie politique, en soulignant le risque de voir profiter de cette situation des démagogues qui, en renforçant la crédulité des foules, en les stimulant "sentimentalement", répandent leur charisme par contagion mentale. Dans le quatrième livre, le socialisme est présenté par l'auteur comme une immanentisation du mysticisme chrétien, visant à atteindre le paradis sur terre, en partant "d'une hypothèse infondée: tous les maux dérivent du capitalisme" (p. XV).

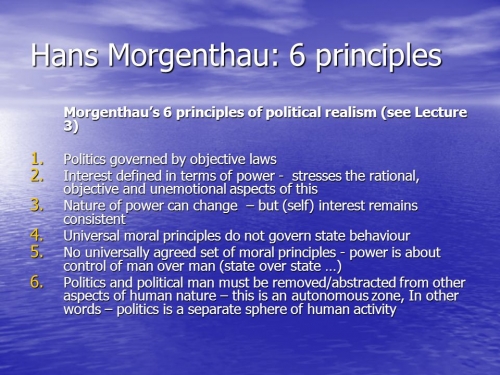

Le politologue réaliste Hans Morgenthau (photo) avait l'habitude de faire remarquer que le concept d'ὕβρις avait une signification assez particulière dans l'Histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Contrairement aux néo-réalistes, les réalistes anglo-saxons proposent de revenir aux penseurs classiques (c'est-à-dire les Grecs) et de retrouver des catégories telles que "équilibre des forces", "puissance" et "anarchie internationale" pour comprendre la réalité.

Le politologue réaliste Hans Morgenthau (photo) avait l'habitude de faire remarquer que le concept d'ὕβρις avait une signification assez particulière dans l'Histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Contrairement aux néo-réalistes, les réalistes anglo-saxons proposent de revenir aux penseurs classiques (c'est-à-dire les Grecs) et de retrouver des catégories telles que "équilibre des forces", "puissance" et "anarchie internationale" pour comprendre la réalité.

La doctrine de l'utopisme a émergé des œuvres de Tommaso Campanella, Francis Bacon, Thomas More et Jonathan Swift, ainsi que de philosophes-libéraux comme le chef de file des radicaux britanniques Jeremy Bentham. L'incarnation de l'utopie a d'abord été érigée sur une politique réglementaire rigide, qui incluait en même temps la violence comme forme de coercition sur ses citoyens. Elle est ensuite passée à l'expansion coloniale, qui a permis l'accumulation de capitaux et l'établissement d'une seule et même "norme civilisée" pour les autres pays. Puis l'utopie libérale est allée encore plus loin, devenant, selon les termes de Bertram Gross, un "fascisme amical", dans la mesure où elle a commencé à institutionnaliser la domination et l'hégémonie par le biais d'un régime de lois et de règlements internationaux. À ce moment-là, l'utopie libérale est elle-même devenue un mythe moderne : technocentrique, rationnelle et totalitaire - démasquant la première idée utopique d'une société juste et la remplaçant par le matérialisme et la loi utilitaire, devenant, en fait, une dystopie.

La doctrine de l'utopisme a émergé des œuvres de Tommaso Campanella, Francis Bacon, Thomas More et Jonathan Swift, ainsi que de philosophes-libéraux comme le chef de file des radicaux britanniques Jeremy Bentham. L'incarnation de l'utopie a d'abord été érigée sur une politique réglementaire rigide, qui incluait en même temps la violence comme forme de coercition sur ses citoyens. Elle est ensuite passée à l'expansion coloniale, qui a permis l'accumulation de capitaux et l'établissement d'une seule et même "norme civilisée" pour les autres pays. Puis l'utopie libérale est allée encore plus loin, devenant, selon les termes de Bertram Gross, un "fascisme amical", dans la mesure où elle a commencé à institutionnaliser la domination et l'hégémonie par le biais d'un régime de lois et de règlements internationaux. À ce moment-là, l'utopie libérale est elle-même devenue un mythe moderne : technocentrique, rationnelle et totalitaire - démasquant la première idée utopique d'une société juste et la remplaçant par le matérialisme et la loi utilitaire, devenant, en fait, une dystopie. Dans le cas des deux sociétés centrées sur le mythe, et des utopies, mises en œuvre de manière cohérente par des expériences de droit, d'économie, de philosophie et de politique,

Dans le cas des deux sociétés centrées sur le mythe, et des utopies, mises en œuvre de manière cohérente par des expériences de droit, d'économie, de philosophie et de politique,

Il n'est pas possible d'établir une liste des trois, quatre ou cinq plus grands anti-libéraux de droite, avec beaucoup de certitude, sans citer Carl Schmitt. Au nom de la distinction ami-ennemi et de la possibilité réelle de la mort physique de l'ennemi dans la guerre, le concept schmittien du Politique polémique contre le libéralisme avec une clarté conceptuelle et une réserve létale inégalées. Schmitt, le juriste dit "nazi", nous rappelle comme nul autre, en si peu d'espace et de manière si efficace, que la dépolitisation, la neutralisation et l'évasion des responsabilités souveraines ne représentent pas une voie sûre et sérieuse pour le peuple.

Il n'est pas possible d'établir une liste des trois, quatre ou cinq plus grands anti-libéraux de droite, avec beaucoup de certitude, sans citer Carl Schmitt. Au nom de la distinction ami-ennemi et de la possibilité réelle de la mort physique de l'ennemi dans la guerre, le concept schmittien du Politique polémique contre le libéralisme avec une clarté conceptuelle et une réserve létale inégalées. Schmitt, le juriste dit "nazi", nous rappelle comme nul autre, en si peu d'espace et de manière si efficace, que la dépolitisation, la neutralisation et l'évasion des responsabilités souveraines ne représentent pas une voie sûre et sérieuse pour le peuple.

Le problème de la place du courage en tant que vertu dans l'ordre des affaires humaines ne commence pas avec Schmitt et ses disciples. C'est un vieux problème. Vous le trouvez chez Platon. En fait, le début des Lois de Platon est la meilleure façon d'aborder la martialité comme une vertu primaire de l'homme.

Le problème de la place du courage en tant que vertu dans l'ordre des affaires humaines ne commence pas avec Schmitt et ses disciples. C'est un vieux problème. Vous le trouvez chez Platon. En fait, le début des Lois de Platon est la meilleure façon d'aborder la martialité comme une vertu primaire de l'homme. Encore une fois, nous allons trop vite. Il est relativement facile de passer de la droite anti-libérale à Platon. Si c'était une démarche aussi évidente, nous verrions davantage de platoniciens parmi les "déplorables" plus âgés ou les sous-groupes plus radicaux. Mais il est plus facile d'y voir Nietzsche, Schmitt et d'autres grands penseurs de la révolution traditionaliste et conservatrice. Dans les oeuvres de ces penseurs, il existe des obstacles qui empêchent un simple retour à Platon. Prenons l'exemple le plus évident. Nietzsche critique le platonisme avec une certaine habileté, jusqu'à un certain point. Heidegger, aussi. Le platonisme ressemble à quelque chose de désuet et de réfuté. Socrate était vieux et laid. La nouvelle droite antilibérale est jeune et ardente. Que faisait le Socrate de Platon ? Il a parlé, parlé et encore parlé. Mais nous en avons assez des discours, nous voulons de l'action !

Encore une fois, nous allons trop vite. Il est relativement facile de passer de la droite anti-libérale à Platon. Si c'était une démarche aussi évidente, nous verrions davantage de platoniciens parmi les "déplorables" plus âgés ou les sous-groupes plus radicaux. Mais il est plus facile d'y voir Nietzsche, Schmitt et d'autres grands penseurs de la révolution traditionaliste et conservatrice. Dans les oeuvres de ces penseurs, il existe des obstacles qui empêchent un simple retour à Platon. Prenons l'exemple le plus évident. Nietzsche critique le platonisme avec une certaine habileté, jusqu'à un certain point. Heidegger, aussi. Le platonisme ressemble à quelque chose de désuet et de réfuté. Socrate était vieux et laid. La nouvelle droite antilibérale est jeune et ardente. Que faisait le Socrate de Platon ? Il a parlé, parlé et encore parlé. Mais nous en avons assez des discours, nous voulons de l'action !

Strauss montre qu'une approche herméneutiquement adéquate de la variation culturelle de la vérité exigerait une étude des textes culturels pour comprendre comment elle est comprise, sans lui imposer d'emblée des schémas conceptuellement modernes (par exemple, nous ne comprenons pas la polis comme une "cité-état", parce que "état" est une interprétation tirée d'un concept étranger à la compréhension de la pensée politique de la Grèce antique). Si nous partons de la thèse selon laquelle toute vérité est culturellement relative, nous sommes conduits à l'effort d'interprétation visant à comprendre les cultures selon leurs propres termes à travers l'étude de leur histoire. Cette étude, pensait Strauss, ne conduit pas à un relativisme historique et culturel, mais à une série de problèmes et de préoccupations de base qui restent constants à travers le temps et l'espace, qui révèlent alors quelque chose de permanent dans la nature humaine. Si cela est correct, il serait possible de se demander si un enseignement est une simple vérité sur la nature humaine. Le relativisme ne tient pas. La question de la véracité de la droite anti-libérale est significative.

Strauss montre qu'une approche herméneutiquement adéquate de la variation culturelle de la vérité exigerait une étude des textes culturels pour comprendre comment elle est comprise, sans lui imposer d'emblée des schémas conceptuellement modernes (par exemple, nous ne comprenons pas la polis comme une "cité-état", parce que "état" est une interprétation tirée d'un concept étranger à la compréhension de la pensée politique de la Grèce antique). Si nous partons de la thèse selon laquelle toute vérité est culturellement relative, nous sommes conduits à l'effort d'interprétation visant à comprendre les cultures selon leurs propres termes à travers l'étude de leur histoire. Cette étude, pensait Strauss, ne conduit pas à un relativisme historique et culturel, mais à une série de problèmes et de préoccupations de base qui restent constants à travers le temps et l'espace, qui révèlent alors quelque chose de permanent dans la nature humaine. Si cela est correct, il serait possible de se demander si un enseignement est une simple vérité sur la nature humaine. Le relativisme ne tient pas. La question de la véracité de la droite anti-libérale est significative.

Hobbes déclare expressément qu'il est du devoir de tout homme de rechercher la paix. Mais lorsque cela ne peut être réalisé, il a le droit d'utiliser les avantages de la guerre. Le penseur de Malmesbury, à son crédit, dit aussi autre chose. Plus précisément, il affirme la nécessité du respect des pactes, car : "sans une telle garantie les pactes sont vains et ne sont que des paroles vides, et le droit de tous les hommes à toutes choses demeurant, on est toujours dans la condition de la guerre [...] Mais quand un pacte est fait, alors le rompre est injuste et la définition de l'injustice n'est rien d'autre que le non-respect du pacte" [5].

Hobbes déclare expressément qu'il est du devoir de tout homme de rechercher la paix. Mais lorsque cela ne peut être réalisé, il a le droit d'utiliser les avantages de la guerre. Le penseur de Malmesbury, à son crédit, dit aussi autre chose. Plus précisément, il affirme la nécessité du respect des pactes, car : "sans une telle garantie les pactes sont vains et ne sont que des paroles vides, et le droit de tous les hommes à toutes choses demeurant, on est toujours dans la condition de la guerre [...] Mais quand un pacte est fait, alors le rompre est injuste et la définition de l'injustice n'est rien d'autre que le non-respect du pacte" [5].

Pierre Andreu est l'une des grandes figures oubliées de la culture politique du vingtième siècle. On lui doit pourtant d'importantes études sur Max Jacob, Drieu La Rochelle et surtout Georges Sorel. Ce manque de mémoire est dû aux préjugés dont il a fait l'objet, animés principalement par les intellectuels de la gauche française de l'après-guerre qui ne lui pardonnaient pas son amitié avec le philosophe catholique Emmanuel Mounier et l'ancien ministre de Vichy Paul Marion. Mais c'est surtout sa "révision" de la pensée de Sorel, qu'il appelait "Notre maître", dans l'essai que nous publions, qui a alimenté le ressentiment de la gauche à son égard.

Pierre Andreu est l'une des grandes figures oubliées de la culture politique du vingtième siècle. On lui doit pourtant d'importantes études sur Max Jacob, Drieu La Rochelle et surtout Georges Sorel. Ce manque de mémoire est dû aux préjugés dont il a fait l'objet, animés principalement par les intellectuels de la gauche française de l'après-guerre qui ne lui pardonnaient pas son amitié avec le philosophe catholique Emmanuel Mounier et l'ancien ministre de Vichy Paul Marion. Mais c'est surtout sa "révision" de la pensée de Sorel, qu'il appelait "Notre maître", dans l'essai que nous publions, qui a alimenté le ressentiment de la gauche à son égard.

Sorel, notre maître, est déterminant dans l'interprétation des idées de l'idéologue français. Il est si décisif qu'Andreu en fait une sorte de "prophète" du déclin en reconstruisant sa critique profonde des conséquences des Lumières, des résultats de la Révolution française et donc du produit plus mûr des deux événements, intellectuel et politique, qui ont changé l'histoire de la pensée européenne : le marxisme. C'est entre 1897 et 1898 que Sorel prend conscience de l'inanité du socialisme marxiste pour changer le destin des classes populaires et forger en même temps une nouvelle société. Lorsque la crise du parti socialiste éclate, grâce aux critiques impitoyables de Bernstein et Lagardelle, Sorel se range sans hésiter du côté des réformateurs et attaque le marxisme en affirmant qu'il n'est "pas une religion révélée". Andreu ajoute qu'à la même époque, le Maître a fait la grande découverte de sa vie : le syndicalisme dans lequel il voyait l'avenir du socialisme. Le syndicalisme consiste, essentiellement, en une action autonome des travailleurs. Ainsi, ce ne sont plus les partis, les associations affiliées aux cliques politiques, le parlementarisme comme élément d'acquisition de pouvoirs indus qui auraient pu faire bouger un monde embaumé par la Grande Révolution. Rien de tout ça. Ce sont les travailleurs qui doivent, peut-être violemment, prendre possession de leur destin, qui coïncide avec celui de la nation.

Sorel, notre maître, est déterminant dans l'interprétation des idées de l'idéologue français. Il est si décisif qu'Andreu en fait une sorte de "prophète" du déclin en reconstruisant sa critique profonde des conséquences des Lumières, des résultats de la Révolution française et donc du produit plus mûr des deux événements, intellectuel et politique, qui ont changé l'histoire de la pensée européenne : le marxisme. C'est entre 1897 et 1898 que Sorel prend conscience de l'inanité du socialisme marxiste pour changer le destin des classes populaires et forger en même temps une nouvelle société. Lorsque la crise du parti socialiste éclate, grâce aux critiques impitoyables de Bernstein et Lagardelle, Sorel se range sans hésiter du côté des réformateurs et attaque le marxisme en affirmant qu'il n'est "pas une religion révélée". Andreu ajoute qu'à la même époque, le Maître a fait la grande découverte de sa vie : le syndicalisme dans lequel il voyait l'avenir du socialisme. Le syndicalisme consiste, essentiellement, en une action autonome des travailleurs. Ainsi, ce ne sont plus les partis, les associations affiliées aux cliques politiques, le parlementarisme comme élément d'acquisition de pouvoirs indus qui auraient pu faire bouger un monde embaumé par la Grande Révolution. Rien de tout ça. Ce sont les travailleurs qui doivent, peut-être violemment, prendre possession de leur destin, qui coïncide avec celui de la nation.